歡迎您訪問愛非克(深圳)生物科技有限公司

關鍵詞:AKK菌、AKK菌格林汁

肝炎是世界范圍內的健康問題,而脂肪肝是肝炎的主要原因。肝損傷是由多種因素引起的,例如病毒感染、飲酒和高脂肪飲食。肝臟疾病與腸道微生物群組成的變化密切相關,維持腸道穩態對宿主的免疫狀態很重要,它可以防止可能損害肝組織的細菌產物泄漏。

AKK菌是腸道微生物群的菌株之一,通過降解和利用粘蛋白作為能源,它能在粘液層和結腸中定植,A. muciniphila菌株的數量隨著人的成長而增加到占腸道微生物群的1%—4%,并且該細菌通過黏蛋白降解產生的短鏈脂肪酸(SCFA)對人類健康具有重要作用。

研究通過進行高脂肪飲食(HFD)小鼠口服AKK菌實驗,目的是在細菌物種水平上確定腸道微生物群與高脂肪飲食是否會導致肝損傷之間的相關性,此外,進一步研究AKK菌在肝損傷中的作用。

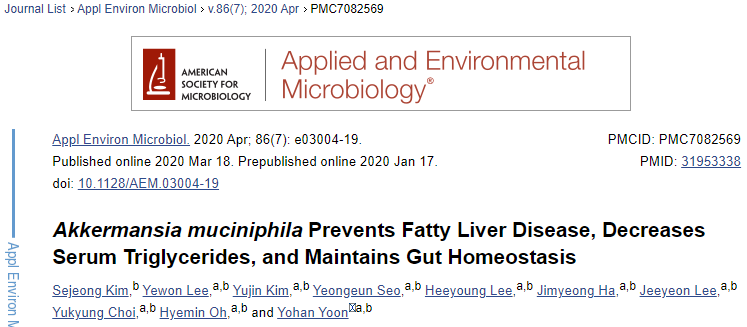

得出研究結論:AKK菌豐度提升治療或可預防肥胖小鼠的脂肪肝。

研究內容

五周大的雄性C57BL/6N小鼠飼養在受控環境中。適應1周后,將20只小鼠隨機分為以下四組:ND+PBS(10%脂肪飲食+PBS)、ND+A. muciniphila(10%脂肪飲食與A. muciniphila)、HFD+PBS(45%脂肪飲食+PBS)和HFD+A. muciniphila(45%脂肪飲食與A. muciniphila),每組分配五只小鼠。A. muciniphila BAA-835菌株(108-109 CFU/ml)懸浮在PBS中口服施用于小鼠。ND+PBS和HFD+PBS組的小鼠通過口服管飼法喂食相同體積的PBS。實驗持續10周。在小鼠治療期間,測量食物攝入量和體重計算食物攝入效率。小鼠在處死前禁食18小時。從每只小鼠身上快速切除來自附睪脂肪的脾臟、肝臟、白色脂肪組織(WAT)、棕色脂肪組織(BAT)、腸、盲腸和結腸,測量脾、肝和WAT的重量,并儲存以備進一步組織學分析、腸道微生物群分析、qRT-PCR分析。收集血樣進行血清生化分析,測量樣品中丙氨酸氨基轉移酶(ALT)和天冬氨酸氨基轉移酶(AST)活性以及甘油三酯(TG)和總膽固醇水平。

研究結果

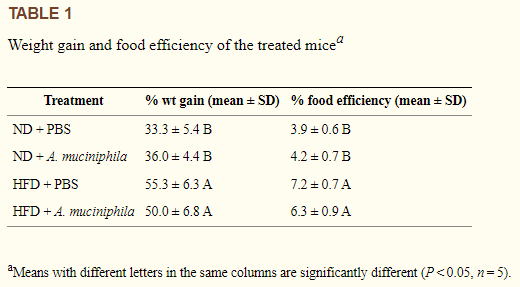

10周的小鼠實驗中,高脂肪飲食(HFD)?組的體重增加高于正常飲食(ND)組。然而,A. muciniphila治療組和非A. muciniphila治療組之間沒有觀察到體重增加的差異。這一結果表明肥胖(已知會誘發脂肪肝)被HFD成功誘導,而A. muciniphila不能阻止體重增加。

圖1 治療小鼠的體重增加和食物效率表

圖2 血清生化參數水平表

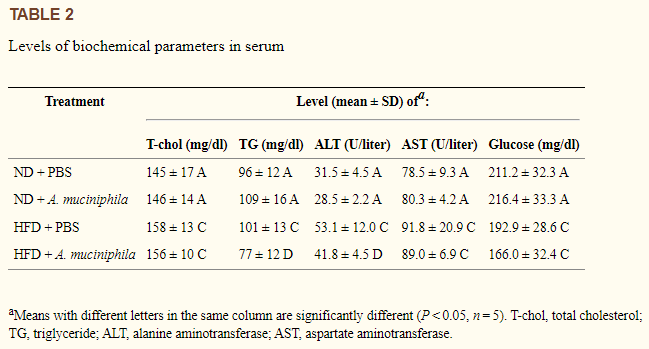

血清樣本的生化分析中,HFD組的總膽固醇(T-chol)和甘油三酯(TG)水平高于ND組。盡管?HFD+A. muciniphila組的血清TG水平比HFD+PBS組較低,ND組中PBS和A. muciniphila處理組之間的血清TG水平沒有顯著差異。作為肝損傷指標的丙氨酸氨基轉移酶(ALT)和天冬氨酸氨基轉移酶(AST)水平在HFD組高于ND組,?并且HFD+A. muciniphila組的值(ALT,41.8 U/升;AST,89.0 U/升)比HFD+PBS組(ALT,53.1 U/升;AST,91.8 U/升)低。這些結果表明A. muciniphila降低了HFD組的血清TG和ALT水平。肝組織的組織學分析顯示,與HFD+PBS組相比,HFD+A. muciniphila組肝臟脂肪變化水平不顯著或輕微,表明有輕度或顯著的脂肪變化。組織學分析結果和HFD+A. muciniphila組血清ALT水平低表明,A. muciniphila阻止了HFD引起的肝損傷。

圖3 蘇木精和伊紅染色的肝組織的組織學分析(×100)

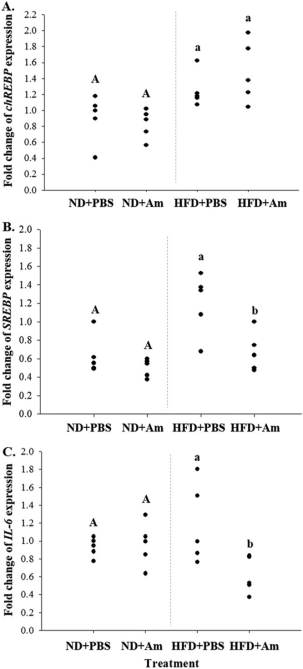

圖4 脂肪合成相關基因chREBP(A)和SREBP(B)以及炎癥基因IL-6(C)在肝組織中的相對表達水平

基因chREBP和SREBP參與肝臟中的甘油三酯合成,它們的表達水平受葡萄糖穩態和胰島素抵抗的影響。肝臟還分泌炎癥細胞因子,如IL-6,以應對高脂肪飲食引起的炎癥。為探討A. muciniphila預防肝損傷的機制,該研究檢測肝組織中這些相關因子的基因表達水平發現,ND組中chREBP的表達水平低于HFD組,盡管chREBP的表達水平在HFD+PBS和HFD+A. muciniphila組之間沒有差異。HFD組中SREBP的表達水平高于ND組, HFD+A. muciniphila組中SREBP的表達水平低于HFD+PBS組。?HFD+A. muciniphila組中IL-6的表達水平低于HFD+PBS組。這些結果表明,通過抑制SREBP和IL-6表達,A. muciniphila給藥可以防止HFD誘導的肝損傷。

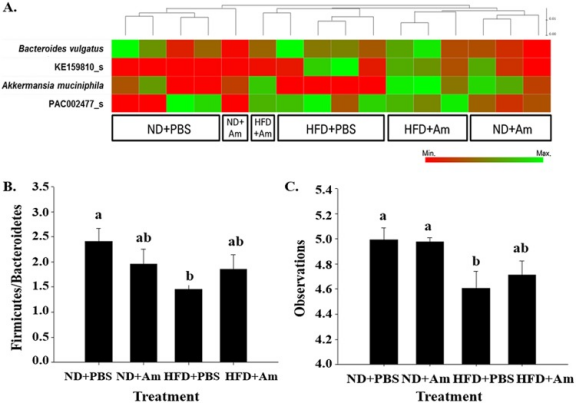

飲食因素會顯著影響腸道微生物組的組成,持續食用HFD會引起腸道微生物群的變化。受損的微生物群會導致菌群失調,從而增加腸道通透性,導致細菌產物從腸道泄漏到肝臟,導致肝臟炎癥和損傷。因此,該研究調查了A. muciniphila治療小鼠的腸道微生物群,在質量修剪和去除嵌合序列后,每個樣本的平均產量為75187 reads(從64296到82457)被保留用于下游分析。大多數樣品的稀疏曲線接近漸近線,表明分析了合理數量的標簽。在UniFrac分析中,同一處理組的樣品距離較近,但不同處理組的樣品距離不近,這表明腸道微生物群的組成因處理而異。厚壁菌門和擬桿菌門是腸道微生物群中的主要門,HFD+PBS和HFD+A. muciniphila組中擬桿菌門的比例分別為32.2-44.6%和24.0-38.9%,厚壁菌門分別為49.2-57.4% 和50.0-63.7%。在屬水平上,Pseudoflavonifractor、PAC000664_g和Oscillibacter在腸道微生物群中普遍存在。前期研究中高脂飲食喂養的小鼠中Pseudoflavonifractor的比例降低,在該研究中觀察到相同的結果。與ND+PBS組(18.0%)相比,Pseudoflavonifractor菌在HFD+PBS組(10.6%)和HFD+A. muciniphila組 (15.3%) 中的比例較低。根據處理對腸道微生物群的組成在種水平上進行分類,頻繁物種間,A. muciniphila的比例在ND+PBS(1.9%)、ND+A. muciniphila(4.0%)和HFD+A. muciniphila(6.3%)組中比HFD+PBS(0.0%)組更高,這表明,A. muciniphila的比例因高脂飲食而下降,但通過A. muciniphila口服恢復。

圖 腸道微生物組分析:物種水平的腸道微生物組組成(A)、厚壁菌門與擬桿菌門的比率(B) 以及腸道微生物組的多樣性(C)

之前的一項研究報告稱,肥胖和瘦小鼠具有不同的厚壁菌門與擬桿菌門的比率,這兩個門的比例變化可能會改變從食物中獲取的能量。因此,該實驗研究了厚壁菌門與擬桿菌門的比率,結果顯示,HFD+PBS組中厚壁菌門與擬桿菌門的比例低于ND組,HFD+A. muciniphila組中厚壁菌門與擬桿菌門的比例高于HFD+PBS組,但與ND 組相似。此外,HFD+A. muciniphila組的腸道菌群多樣性高于HFD+PBS組。稀疏曲線分析還顯示,非A. muciniphila處理組的物種豐富度低于A. muciniphila處理組,表明A. muciniphila可能通過降低厚壁菌門與擬桿菌門的比例并恢復腸道微生物群的多樣性來維持腸道穩態。這可能是由于A. muciniphila降解粘蛋白而產生的短鏈脂肪酸,如丙酸和乙酸。因此,A. muciniphila治療可能會增加腸道微生物群的多樣性,并且這種細菌可能會影響腸道微生物群的組成。

綜上所述,AKK菌的口服給藥顯著降低肥胖小鼠的血清甘油三酯(TG)和丙氨酸轉氨酶(ALT)水平。相較于非A. muciniphila處理組,A. muciniphila處理組SREBP(TG合成肝組織中的調節因子)的表達降低。施用A. muciniphila后,肥胖小鼠肝臟中IL-6的表達降低,此外,給予A. muciniphila后厚壁菌門與擬桿菌門的比例發生變化,HFD引起的細菌多樣性降低得以恢復。這可能會減少細菌物質的轉移,并可能防止脂肪肝的發展。總之,A. muciniphila治療維持了腸道穩態(維持平衡和多樣性),從而改善了腸道屏障的完整性。病原體相關分子模式(PAMP)的易位減少,并下調基因SREBP和IL-6的表達,分別導致肝臟中脂質合成和炎癥的減少。因此,A. muciniphila治療可預防肥胖小鼠的脂肪肝。

圖 Akkermansia muciniphila(AM)對脂肪肝發展的影響(HFD:黑線;HFD+ A. muciniphila:藍線)

研究報告英文原文詳見:

文章僅供學術探討,如需轉載請注明出處。

yzh@akkpro.com

yzh@akkpro.com